みずからの軌跡はみずからしか語れない―当然のことだが、これが難しい。学生に自己分析や表現を求めてきたものの、いざ自分が当事者になると四苦八苦し、活字で表すとなるとそれが倍加する。なぜ社会言語学に興味を抱いたのか、どのような研究生活を送ってきたのか―以下、記憶を紐解き、思いつくまま記すことにする。

そもそもこれまでの人生を顧みると、さまざまな「出会い」に依るところが大きい。過去に「もしも」はあり得ないが、幾多もの出会いがなければ、自分自身の人生は大きく異なっていただろう。もとより出会いとは生身の人間だけでなく、媒体を通じた著者や特定の地域社会もその対象である。

大学進学のために東北から上京した私は、標準語なるものに漠然と疑問を抱いた。そのような時に出会ったのが、英国の社会言語学者ピーター・トラッドギル博士によって著された『Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society』(1983) (土田滋訳『言語と社会』岩波新書)である。著者との間接的な対話を通じ、目から鱗が落ちていく感動を覚え、こうした思いが卒業後に筆者が教鞭をとるエセックス大学への進学を駆り立てた。

天性の才能に恵まれてない私にとり、大学院進学の準備は決して生易しくなかった。のみならず、実際に入学してみると、難行苦行は想像以上であった。講義の議論ではおのずとハンディがあったため、関連文献だけにはつぶさに目を通し、その克服に努めたことを記憶している。あえて自分を褒めるならば、「努力賞」を与えたいと思えたほどである。

デイビット・ブリテン博士との出会いも、掛け替えのないものである。同博士はトラッドギル博士の愛弟子であり、私に博士課程への進学を勧めてくれた人物である。同博士は研究者としてはもとより、教育者、そして一人の人間としてこの上なく尊敬できる恩師であり、生涯の恩人である。同博士から受けた指導と助言の数々は、私の財産である。

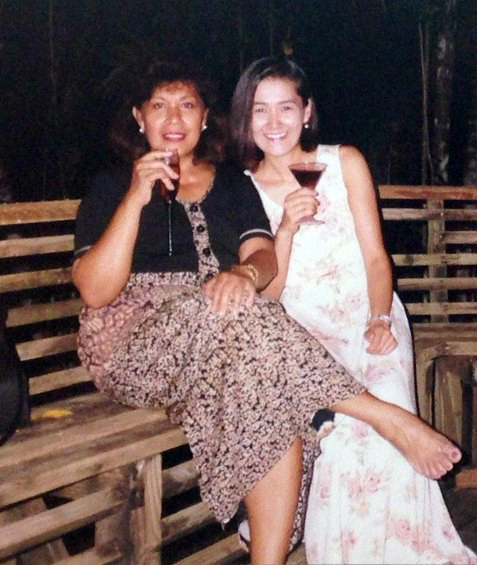

調査地域を決める際、「十年後にも訪れたい地域を選びなさい」と助言してくれたのも、ブリテン博士である。結果的に先行研究に乏しいミクロネシアに焦点をあて、二ヶ月の「放浪調査」を経てパラオ共和国に対象を絞った。複雑な被統治の歴史をもち、多言語社会を構成する同国は、社会言語学者の端くれにとり、魅力に満ちた地域だったからである。

パラオの地域社会との出会いも、私の人生の糧となっている。約半年間、現地の人々と寝食を共にし、ボランティアにも従事しながらの調査であった。「当たり前」のことが通じない社会で当初は戸惑いに明け暮れたが、今日では違和感を覚えず、第二の故郷になりつつある。十年後、いや三十年後にも訪れたい地域であることは間違いない。

そして今度は駒場の地で自分自身が教壇に立ち、「出会い」の提供に挑戦する。著書で感動を与えられるか、情熱をもって指導できるか―きっと両博士を超えられることはないだろう。確かに超えられない壁があることは不幸かもしれない。だが、そのような理想の恩師とめぐり合えたことは至福である。